犬のマイクロチップとは?デメリット、装着場所や入れ方、費用を紹介

犬が迷子になった時、マイクロチップを埋め込んでいると、殺処分される前に発見され飼い主に戻される可能性が高いと言われます。

殺処分を減らすべく、「マイクロチップ埋め込み義務化」の話も出てきています。

でも、迷子札とは違い、犬の体に直接埋め込むマイクロチップは、手術も必要ですし、犬の体への負担も気になりますね。

そこで今回は、「犬のマイクロチップってどういうものなの?」という疑問を解決すべく、犬のマイクロチップの装着場所や入れ方やその効果について特集します。

また、マイクロチップによるデメリットはあるのかといったことや、費用まで詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

犬に装着するマイクロチップとは?

犬に装着するマイクロチップとは、長さが8~12mm・直径2mmほどの小さな電子タグで、内部には15ケタの固有数字が記憶されています。

専用の読み取り機を使えば、あらかじめ登録されている飼い主の名前・住所などが判明します。

マイクロチップの埋め込みは生後2週間程度の子犬から可能で、30年ほどの耐用年数があるため、一生埋め込みっぱなしで問題ありません。

もちろん、電池などは不要。

現在のところ、国内で埋め込み可能なマイクロチップは全4種です。

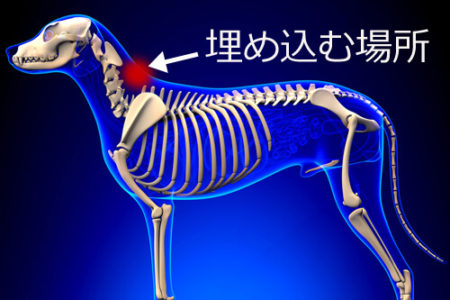

犬に埋め込む場所は体のどこ?触るとわかるの?

マイクロチップを埋め込む場所は、だいたい首の後ろの肩甲骨の間ぐらい。

特に明確な基準があるわけではありませんが、だいたいどの犬種でも、この位置に埋め込まれます。

埋め込まれるのは皮下なので、触るとわかる場合もあります。

ちなみに、マイクロチップは埋め込んだ位置から移動してしまうことも稀(まれ)にあるよう。

ただし、もともと皮下に埋め込むため、移動したとしても同じ皮下になり、内蔵には影響を与えません。

移動防止のためのキャップがついているチップや、埋め込んだ後にコラーゲンの膜を張って移動を防止するタイプもあるので、気になる方は病院で相談してみましょう。

マイクロチップを犬につけるメリット

それでは、マイクロチップを犬につけるメリットを見ていきましょう。

迷子になった時、スムーズに飼い主を見つけられる

マイクロチップを犬につけるメリットは、犬が何らかの理由で迷子になり、マイクロチップリーダーのある施設で保護された場合、チップの内容を読み取ることでスムーズに飼い主を見つけることができるという点にあります。

特に、震災時に犬が脱走して行方不明になった場合などは、マイクロチップが有効です。

迷子札がついていない状態での脱走に対応

「迷子札をつけているから、うちは大丈夫」という方も多いかと思いますが、迷子札の場合、誤って取れてしまうこともあります。

また、迷子札は首輪やハーネスに取り付ける場合が多いと思いますが、突然の脱走は首輪やハーネスをつけていない状態で起こることも想定されます。

その点、マイクロチップなら直接体に埋め込んでいるため、首輪やハーネスが無い状態でも大丈夫です。

マイクロチップを犬につけるデメリット

それでは次に、マイクロチップを犬につけるデメリットを見ていきましょう。

装着時に多少の痛みあり

マイクロチップを犬につけるデメリットとしては、まず装着時の痛みが挙げられます。

ごく小さいマイクロチップですが、注射針よりは多少太い針で注入作業となるため、痛みはあります。

麻酔をして装着してくれるところもあるので、心配なら獣医さんに相談してみましょう。

マイクロチップリーダーのない場所では意味無し

マイクロチップを埋め込んでいても、マイクロチップリーダーでのチェックができなければ、全く意味がありません。

また、マイクロチップリーダーでの読み取りは、犬が暴れた場合などは上手くいかないこともあるようです。

マイクロチップを埋め込んでいたとしても、念のため迷子札を付けておくことが必要です。

装着費用が高い

迷子札なら数百円程度で準備できますが、マイクロチップは埋め込みにだいたい3000円~5000円かかります。

さらに登録費用に1000円かかりますので、合計で4000円~6000円程度の出費の覚悟が必要。

ただ、装着費用に関しては自治体によって補助金が交付されている場合も。

中には、1500円ぐらいでチップ装着できる自治体もありますので、ぜひチェックしてみてください。

犬のマイクロチップの入れ方や登録方法

それでは次に、犬のマイクロチップの入れ方を具体的に見ていきましょう。

マイクロチップを埋込み

マイクロチップの埋め込みは、動物病院で手術を行います。

マイクロチップ自体はかなり小さいものなので、手術といっても簡単に終わります。

専用の注射針のような器具で、犬の首の後ろの皮下に埋め込みます。

太い針なので「痛いのでは?」と気になりますが、犬が耐えられないほどの痛みではないよう。

獣医師によって見解が違いますが、「一般的な注射と痛みは、それほど変わらない」という意見もあります。

どうしても痛みが気になるようなら、麻酔をかけて行うこともできるそうなので、相談してみましょう。

データベースへの登録

マイクロチップの埋め込みが完了したら、必ずデータベースへ登録しましょう。

動物病院が代行して行ってくれる場合と、自分でやらなければならない場合とがありますので、動物病院で登録方法を確認しておきましょう。

データはAIPO(動物ID普及推進会議)という公的機構が管理します。

データには、飼い主の氏名・住所・電話番号・FAX番号・Eメール番号・緊急連絡先と、犬の名前・生年月日・性別などの情報が細かく登録されます。

登録完了までに2~3週間ほどかかり、登録完了したら通知が届きます。

この通知は無くさないように保管しましょう。

また、引っ越しなどで住所が変わった場合は、早めにAIPOへ変更の連絡を。

連絡手段としては、動物ID情報データベースシステムでのオンライン手続きや、最初に登録した際の書類を使って訂正しAIPOへ郵送するという方法があります。

犬のマイクロチップによる事故はある?

犬のマイクロチップは皮下に直接埋め込むため、体への影響を心配する飼い主さんも多いようです。

しかし、実はマイクロチップが犬の体に何らかの悪影響を及ぼすという症例は、日本国内では1件も報告されていません。

つまり、マイクロチップによる事故はないということ。

ただし、海外ではマイクロチップによる腫瘍(しゅよう)かと疑われた例があるそう。

これは、ワクチン接種による副作用よりもかなり少ない確率です。

つまり、マイクロチップによる影響は、ほとんど心配する必要がないということですね。

マイクロチップが義務化される可能性は?

マイクロチップは、実はまだまだ日本では普及しきってないのが実情です。

環境省による「犬猫のマイクロチップの義務化について」の資料によると、平成23年度時点におけるマイクロチップの埋め込み率はわずか7.8%程度。

アンケートでは、マイクロチップ施術に反対する声が、なんと4割以上にものぼることが判明しています。

平成23年度は少し古いデータなので、平成31年度時点では、どのくらいの普及率なのか調べてみました。

- 動物ID情報データベースシステムの犬の登録数:約1,530,000件(平成31年3月時点)

- 犬の推計飼育頭数全国合計(一般社団法人 ペットフード協会の調査):約8,903,000頭(平成30年)

これらのデータより、全国の飼育犬のうち約17%の犬にマイクロチップが装着されているということに。

年々普及していますが、犬猫の殺処分を減少させたいという観点からも、マイクロチップの義務化は検討課題のよう。

また、海外では既にマイクロチップの義務化が遂行されている国があり、その傾向は特にペット先進国であるヨーロッパで顕著。

日本から、マイクロチップ装着が義務化されている国にペットを連れていく時は、当然、マイクロチップを装着しないといけません。

この流れを受け、日本でもマイクロチップの義務化が検討されています。

また、自治体によっては国より先立って、マイクロチップ装着を義務化しているところも。

これからペットを購入されるという方は、ぜひ積極的にマイクロチップの装着を検討してみてください。

参考:

犬のマイクロチップのさらなる発展を求む!

今回は、犬のマイクロチップの装着場所や入れ方、費用について特集しました。

犬の迷子問題はどのご家庭でも起こり得ることです。

また地震大国日本では、震災時に犬がパニックになって迷子になるという可能性も拭いきれません。

マイクロチップにはデメリットもありますが、やはり装着しておいたほうが安心ではないでしょうか。

しかし、犬のマイクロチップ装着は賛否あります。

また、せっかくマイクロチップを装着していても、いざ迷子になって保護された先でデータ読み取りが上手くいかなければ、全く意味のないものになります。

マイクロチップのデメリットを考えていると、マイクロチップにGPS機能がつけば、もっと機能性の高いものになるのに…と思った方も多いのではないでしょうか。

マイクロチップのさらなる発展を望みます!