愛犬が臭いのはなぜ?犬のにおいの種類、原因や消臭対策を紹介

時に「自分の命より大事」と思えるほど、かわいい愛犬。

でも、どんなに愛しているワンちゃんでも、臭いにおいに困っているという飼い主さんが多いのではないでしょうか。

今回は、犬の臭いにおいにお困りの飼い主さんのために、犬の臭いにおいの種類や原因について徹底特集します。

また、においの原因別に適切な消臭対策も伝授。

愛犬との快適な生活のため、飼い主さんができる「におい対策」とは?

犬が臭いと感じるのはどうして?

かわいい愛犬なのにプーンと犬独特の臭いにおいが漂ってくると、本当に困りますね。

犬が臭いと感じる原因は、一体どこにあるのでしょうか?

犬が臭い原因は、体臭・口臭・便臭と大きく3つに分けられます。

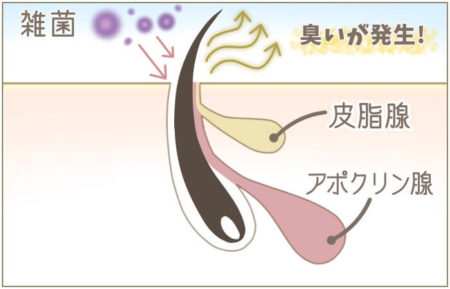

まず体臭ですが、犬の場合、アポクリン腺という皮脂を分泌する汗腺が全身にあります。

分泌された皮脂に細菌が繁殖し、臭いにおいを発します。

また、口内環境の悪化によって、口臭もキツくなります。

便臭に関しては、やはり腸内環境の悪化が原因。

人間同様、善玉菌を増やしてあげると、悪臭も少なくなります。

犬が臭いと感じる原因である体臭・口臭・便臭に注目し、ケアすることで、犬のにおいを軽減することができます。

においやすい犬種

「友人の家のワンちゃんはあまりにおわないのに、うちの子は何だか臭い…」とお悩みの飼い主さん。

「日頃のお手入れの差かしら?」と悩んでしまいますね。

実は、犬種でも「においやすい犬」と「そうでない犬」とがあります。

まず、顔や体に「しわ」や「ひだ」が多い犬種はにおいやすいです。

パグやフレンチブルドッグはその代表格。

他にも、皮脂分泌量の多いヨークシャーテリアやシーズー、ポメラニアン、ゴールデンレトリーバーなども、お手入れを怠るとにおいが気になります。

また、他にも垂れ耳や、被毛(ひもう)が厚めだと、においやすい傾向があります。

臭い原因は?犬のにおいの種類

それではここからは、犬が臭い原因を探っていきたいと思います。

「体臭」「お尻や肛門腺のにおい」「口臭」「耳のにおい」「涙やけ」「便のにおい」と犬のにおいの種類ごとに、その内容を検証します。

体臭

体臭は、「アポクリン腺」が原因です。

毛穴の奥にあるアポクリン腺からは、皮脂が多くてベタッとした汗が分泌されます。

この皮脂と雑菌が結びつくことで、臭いにおいを発します。

人間の場合、わきの下など体のごく一部にしかないアポクリン腺ですが、犬の場合は、全身に存在しています。

そのため、身体の大きな犬など、単純に皮膚表面積が大きい犬のほうが臭いがキツイということに。

また、皮脂分泌量が多い犬のほうが、当然においやすいということになります。

お尻や肛門腺のにおい

お尻や肛門腺のにおいも、犬が臭い原因の一つです。

肛門腺とは、犬の肛門にある独特の分泌液を出す腺のことで、肛門を真正面から見て4時と8時の位置にあります。

肛門腺からの分泌液は、1匹1匹それぞれ違うにおいがします。

よく初対面の犬同士がお尻のにおいを嗅ぎ合いますが、これは肛門腺から分泌されるにおいを嗅ぎ合っていると考えられています。

肛門腺からの分泌液は自然と排出されることもありますが、特に小型犬の場合、自力での排出は困難でどんどんお尻に溜まっていきます。

肛門腺に溜まった分泌液のにおいが、臭いにおいとして放出されているということです。

口臭

犬の口臭も、犬が臭い原因と言えます。

犬の口臭も人間と同じで、歯茎や歯などの「口内環境の悪化によるもの」と、「胃腸が原因のもの」とがあります。

3歳以上の成犬の実に8割以上が、何らかの口内トラブルを抱えていると言われています。

口内トラブルがあれば、口臭が発生していてもおかしくありません。

また、胃腸の調子の悪さも口臭につながります。

脂っこい食事や添加物たっぷりの食事などの影響で腸内環境が悪化し、悪臭を放ちます。

体中を舐めるクセがあるワンちゃんの場合、口臭がひどいと、被毛まで臭くなってしまうこともあります。

耳のにおい

耳のにおいが、何らかの理由でキツくなると、これも犬が臭い原因となります。

耳のにおいがキツくなるのは、「菌に感染して外耳炎を起こしている場合」や「耳ダニがついている場合」が考えられます。

これらは、臭いだけでなくかゆみも出て、ワンちゃん自身もかなりつらい状況。

なるべく早く病院で治療してもらいましょう。

ただ、特に耳の病気ではないけれど、「やっぱり耳がにおう」ということはあります。

特に垂れ耳の子は、風通しが悪く、耳の中も蒸れがちになるので体臭がこもってしまうことも。

犬の飼育初心者の場合、耳のにおいが異常なのか正常なのか区別がつきにくいですね。

気になったら獣医さんに診ていただくのが一番です。

涙ヤケ

犬の涙ヤケのにおいが臭いと悩んでいる飼い主さんも多いのではないでしょうか。

目が大きい犬種になると、涙ヤケは避けられないとも言われています。

でも実は、健康な状態の犬なら、涙ヤケは少なく、分泌された涙も無臭であるとされます。

「涙ヤケのにおいが気になる」「涙ヤケがやけに多い」という場合は、大なり小なり何らかの目や身体の異常があると考えていいでしょう。

便のにおい

特に室内犬なら、家の中のトイレで排便するという子も多いと思います。

その場合、気になるのは便のにおい。

飼い主さんが出かけている間に排便し、帰宅してみたら家中が臭い便のにおいになっているなんていうことも…。

においがあまりにキツイ場合は、やはり腸内環境の悪化を疑いましょう。

腸内環境が悪いと、便のにおいや口臭へと繋がります。

犬のにおい対策

それでは、気になる犬のにおいは、一体どのようにケアしていけばいいのでしょうか?

犬のにおい対策の基本を確認しておきましょう。

毎日、身体を拭く&ブラッシングも

犬のにおい対策で最も大事なのは、毎日のケアです。

毎日、濡れタオルやガーゼ、ウェットティッシュなどで汚れが溜まりそうな「しわ」や「ひだ」部分を拭くことで、細菌が繁殖しづらくなり、においが抑えられます。

また、毛に絡みついた汚れやホコリを落とすためにも、毎日のブラッシングは欠かせません。

散歩の後などに、ブラッシングする習慣をつけておくと、外でついた汚れも落とせるのでおすすめです。

ただ中には、ブラッシングを嫌がるワンちゃんもいます。

その場合は、使っているブラシを見直してみましょう。

特にプロのトリマーさんが使っている硬めのスリッカーブラシを使っている場合は、使い方によっては犬の皮膚を傷つけている可能性もあります。

汚れを落とす目的なら硬いブラシではなく、柔らかいブラシでOKです。

シャンプーでにおい対策

シャンプーは有効な「におい対策」の一つです。

と言っても、人間のように毎日シャンプーしてしまうと、必要な皮脂まで全て洗い流してしまい、皮膚トラブルの原因となります。

犬のシャンプーは、月に1~2回を目安にしましょう。

「月に1~2回もできない」という方は、最低でも2ヵ月に1回はシャンプーを。

どうしてもシャンプーできないときは、トリミングサロンにシャンプーだけお願いするという手段もあります。

また、体調によってシャンプーしづらい時には、使い捨てタイプの大判ウェットタオルで体を拭いてあげるだけでも、においが抑えられます。

ちなみに、シャンプー剤には「においをおさえる」という名目で香料をたっぷりと使っているものもあります。

香料がキツすぎると犬は自分の臭いではないため、安心できず精神的に不安定になることも…。

自然素材が全ていいというわけではありませんが、なるべく添加物が少なくしっかりと汚れだけを落とせるようなシャンプーを選ぶといいでしょう。

肛門腺のお手入れ

特に小型犬の場合は、自分で肛門腺の分泌物を排出することができない子が多いので、「肛門腺絞り」は必須です。

肛門腺の分泌物をそのままにしておくと、においを発する他、肛門腺に炎症を起こして病気になってしまうことも。

「肛門を頻繁に舐める」「肛門を床にこすりつける」などの仕草が見られたら、分泌物が溜まっている証拠です。

月に1~2回のシャンプーと同時に肛門腺絞りをすると、汚れも気にならないので、おすすめです。

肛門を正面からみて、4時と8時の位置にある肛門腺を利き手の親指と人差し指でギュッとつかんで絞ります。上方向へ押し上げるような気持で絞ると上手くいきますよ。

ただ肛門腺絞りは、プロでもかなり難しいと言われています。

不安な方は、動物病院やトリミングサロンなどでも数百円~数千円程度でやってくれますので、お願いしてみましょう。

デンタルケアで口臭対策

犬の口臭予防には、デンタルケアが欠かせません。

人間のように1日3回…とは言いませんが、できれば1日に1回は歯磨きしてほしいところです。

特に、奥歯には歯垢(しこう)が溜まりがち。

歯垢は48時間放置してしまうと、歯石化するので、その日のうちに取り除くことが大切です。

歯磨きには犬専用の歯ブラシのほか、人間用の赤ちゃん用歯ブラシも使えます。

歯ブラシを嫌がる場合は、指に巻き付けて使うシートタイプのデンタルケア用品や、ガーゼ等でも対応可。

口元を触るのも嫌がられるという場合は、歯磨きガムや歯磨きおもちゃなどを駆使して、少しでも歯垢を減らすよう気を付けましょう。

歯磨きガムならオヤツ感覚で食べるので、ワンちゃんもご機嫌のはず!

耳のケア

犬の耳のケアは、3日に1度が基本です。

ただし、人間のように綿棒などで奥までつついてしまったり、強めの耳用洗浄液をたっぷりとコットンに含ませて耳掃除したりというのはおすすめできません。

まず綿棒でのケアは、耳あかをかえって耳の奥へと押し込んでしまうためNGです。

耳用洗浄液をたっぷりとコットンに含ませての耳ケアは、完全にNGではありませんが、クリーナーの質が肝心。

天然成分で耳に優しいクリーナーを使いましょう。

普段の耳のケアは、ガーゼやコットンへ成分に問題のないイヤークリーナーを含ませて、耳の外側に近い部分だけをふき取る程度でOKです。

その際に大事なのは、耳に炎症がないかチェックすること。

耳の中が赤くなっていないかということや、耳から変なにおいが漂ってこないか、また耳から変な耳あかが出ていないかを確認しましょう。

食べ物を見直す

犬の臭いにおいには、食べ物も大いに関わっています。

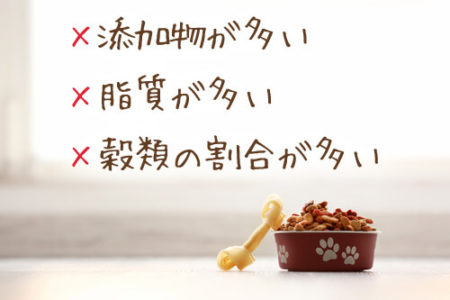

食べ物の質が悪いと、腸内バランスが崩れたり、皮脂の分泌が過剰になったり、老廃物が体に溜まってしまったりします。

添加物過多のものや、脂質が多すぎるもの、穀類の割合が多いフードなどは避けた方がいいでしょう。

また、肉類が多いフードでも、「〇〇ミール」というような粗悪な肉を使ったフードは避けた方が無難です。

人間の食べ物をむやみに与えるのも犬の健康にとってよくありません。

犬の主栄養源となるフードを見直した後は、サプリにも目を向けてみましょう。

特に、犬の腸内環境を整えてくれるようなサプリはおすすめ。

使い続けると、劇的ににおいが改善されたという例もあります。

犬のにおいを抑える!部屋の消臭対策

それでは最後に、部屋に漂う犬のにおいを抑えたいという方のために、部屋の消臭対策をご紹介します。

ヒューマングレードの消臭剤&消臭スプレー

部屋のにおいに敏感な飼い主さんなら、1本は持っているかもしれません。

部屋の消臭剤や消臭スプレーは、犬のにおいを消す基本グッズですね。

特に消臭スプレーは、においの染みつきやすい布製品に気軽にスプレーできて便利。

犬のにおいを消す消臭剤や消臭スプレーは、多くの商品が出回っていますが、気を付けたいのは安全性です。

犬が舐めても安全というのは絶対ですが、それ以上に人間にも安全なものを使うようにしましょう。

商品によっては「犬に安全」と書かれていても、実は品質にかなり問題があるものも。

選ぶポイントは「ヒューマングレード(人間に使われるレベルで管理された品質の原材料を使用)」です。

犬用のもので、かつ人間の赤ちゃんが吸い込んでも大丈夫なもので、食べ物にかかっても安全というレベルのものでないと、犬に対しても完全に安全とは言えません。

脱臭機を使う

ペットの健康のために、空気清浄機を自宅に設置しているという方も多いかもしれませんが、犬のにおい対策にはもう一歩踏み込んで「脱臭機」を設置するのがおすすめです。

空気清浄機にも脱臭機能はついていますが、脱臭機のほうが「におい対策」に特化しており、強力な脱臭パワーが期待できます。

ちなみに脱臭機にもいろいろと種類があります。

犬のトイレのにおいが気になるときは、コンパクトなフィルター式脱臭機をピンポイントで置くと効果的です。

部屋全体の脱臭をしたいときは、イオン分解するものやオゾンで脱臭するものなど、化学の力を使ってにおいを消してしまうという機能をもった脱臭機が良いでしょう。

犬の臭いにおいは、種類や原因に応じて消臭対策を!

今回は、かわいい愛犬の臭いにおいに悩んでいるという飼い主さんのために、犬のにおいの種類や原因別に消臭対策をお届けしました。

犬は、犬種によってもにおいの強さや質が違いますし、においの原因も様々。

それぞれに応じた消臭対策を一つひとつクリアしていくことによって、犬のにおいは軽減されます。

においが軽減されると、犬の健康状態もより良くなります。

「臭い…」と鼻をつまむ前に、ぜひ犬のにおい対策に目を向けてみてくださいね。